建築基準法の道路とは?不動産売却前に知っておくべき基礎知識

不動産を売却する際に意外と見落とされがちなポイントの一つが、建築基準法が定める道路についての理解です。

建築基準法の道路に関する規定は、建物の建築や敷地の有効利用に直接影響を与えるため、売却の際にも重要な確認事項となります。

本記事では、この法律について分かりやすく解説します。

建築基準法における道路の定義

建築基準法では、建物を建築するためにはその敷地が道路に接している必要があります。

この”道路”とは、法的に定められた基準を満たすものに限られます。

具体的には以下のような道路が含まれます。

(1) 公道

国や自治体が管理する道路で、一般に誰でも通行できる道路です。

例: 一般的な市道や国道

(2) 私道(建築基準法上の道路)

個人や法人が所有しているものの、特定の条件を満たすことで建築基準法上の道路として認められるものです。

例: 一部の住宅街の専用道路

(3) 開発道路

新しい住宅地を造成する際に作られる道路で、開発許可を受けた道路です。

例: 分譲地内の新設道路

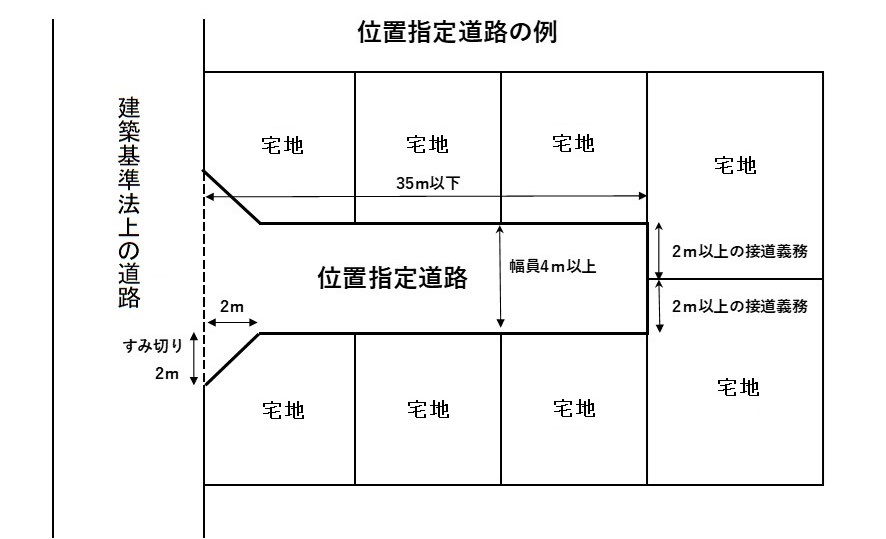

(4) 位置指定道路

所有者が道路としての利用を目的に特定行政庁から位置の指定を受けたものです。

(5) 既存道路

昭和25年の建築基準法施行時にすでに存在していた道路で、特例として道路とみなされるものです。

例: 戦前から続く細い路地

道路幅員と接道義務

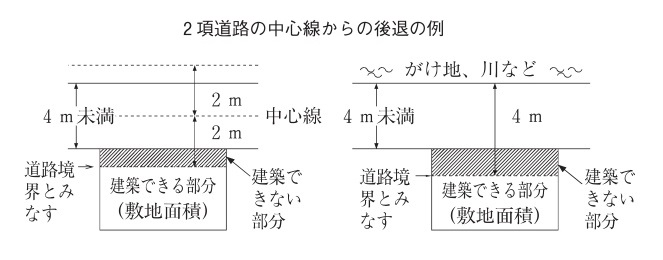

建築基準法第42条では、道路幅員が原則として4メートル以上であることが求められています。

また、敷地が道路に接している長さが2メートル以上であることが建築の条件です。

これを”接道義務”と呼びます。

もし、道路幅員が4メートル未満の場合は、道路の中心線から2メートル後退した部分が道路境界とみなされ、その部分は建物を建てられない”セットバック”エリアになります。

このルールは売却前に確認が必要です。

道路状況が不動産価値に与える影響

道路の種類や幅員、接道状況は、不動産の評価に大きく影響を与えます。

- 接道義務を満たしていない場合 建物を新たに建築できないため、更地や古家付き土地としての売却となる可能性があります。

例: 接道がない土地の写真 - 道路幅員が狭い場合 車の通行が制限されるため、利便性が低下し、結果的に評価額が下がることがあります。

- 位置指定道路の場合 維持管理費用や通行権の設定など、購入者が気にする要素が増えるため、交渉材料となることが多いです。

売却前に確認すべきポイント

売却前には以下のポイントをしっかり確認しましょう。

- 敷地が接している道路の種類を確認する。

- 道路幅員や接道義務を満たしているかチェックする。

- セットバックが必要な場合、その範囲を特定する。

- 私道の場合、通行権や管理義務についての書面を用意する。

これらの確認を怠ると、売却後にトラブルになる可能性があります。

不動産会社など専門家に相談することで、スムーズな取引が実現できます。

まとめ

建築基準法が定める道路について理解することは、不動産売却を成功させるための第一歩です。

わからない点があれば、ぜひ当社にご相談ください。

皆様の不動産売却を全力でサポートいたします!