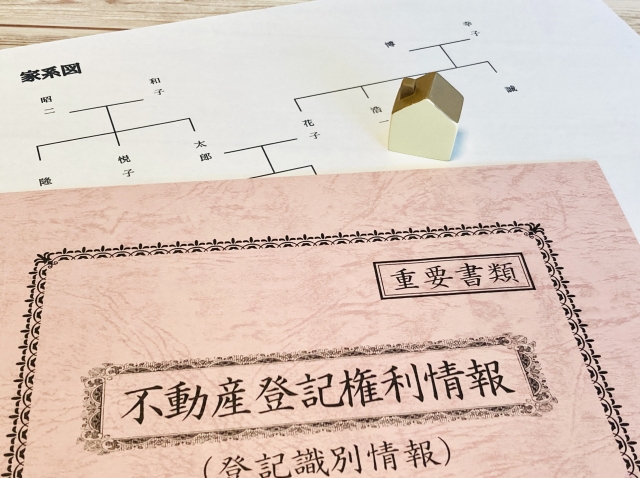

【完全解説】2024年から義務化!相続登記の手続きと罰則まとめ

2024年4月から「相続登記」が義務化されました。

これにより、不動産を相続したにもかかわらず名義変更を放置すると、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。

この記事では、

義務化の背景

対象となる不動産

登記の手続き方法

違反した場合の罰則内容

などを、専門家の視点でわかりやすく解説します。

目次

なぜ相続登記が義務化されたのか?

これまで相続登記は「義務」ではなく、手続きせずに放置されるケースが多数ありました。

その結果…

- 所有者不明土地が日本全体の2割以上に拡大

- 災害復旧や再開発に支障

- 売買・管理ができない「負動産」が増加

こうした問題を解決するため、2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。

義務化の概要|いつまでに何をする?

義務の対象

- 相続や遺言で不動産を取得した人

- 相続人申告登記を選択した人

期限

- 相続を「知った日」から 3年以内

- 2024年4月1日以前の相続も 経過措置あり(3年以内に対応)

罰則

- 正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料

- 遺産分割協議中でも、まず「相続人申告登記」で対応可能

対象となる不動産とは?

- 土地(宅地・農地・山林など)

- 建物(戸建て・アパート・倉庫など)

都市部・地方に関わらず、すべての登記簿がある不動産が対象です。

相続登記の手続きフロー

パターン①:遺言書がある場合

- 遺言書の検認(公正証書なら不要)

- 必要書類の収集(被相続人の戸籍・住民票など)

- 登記申請書の作成

- 法務局へ提出(郵送 or 窓口)

パターン②:遺言書がない場合

- 相続人の確定(戸籍収集)

- 遺産分割協議書の作成

- 相続登記の申請

協議が整わない場合でも、「法定相続分」で仮登記は可能です。

相続人申告登記とは?

「相続人申告登記」は、まだ登記手続きができない場合でも、義務化の罰則を避けるために提出できる制度です。

メリット

- 登記義務を一時的に回避できる

- 協議が長引くケースでも安心

必要な書類

- 相続人であることを証明する戸籍一式

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票

違反したらどうなる?|罰則とリスク

- 10万円以下の過料が科される可能性

- 相続人全員が責任を問われる

- 売却・貸し出しができなくなる

- 固定資産税の通知が来ず、滞納になることも

よくあるQ&A

今すぐ確認すべきチェックリスト

不動産の名義が故人のままになっていないか?

相続人が複数いて協議が進んでいない

登記に必要な戸籍や資料を揃えていない

相続した不動産を処分・売却したい

1つでも当てはまれば、すぐに対策を始めましょう!

相続登記のご相談は「株式会社コウセイマネジメント」へ

相続手続きと不動産活用をワンストップで対応

宅建士40年の経験で安心サポート

売却・登記・空き家管理までまるごと対応

お問い合わせ・ご相談

お気軽にお問い合わせください。

059-325-7773

営業時間 9:00~18:00